必要なオフィス面積算出のコツ

オフィスを探す基本「面積」が間違っている会社が多い?!

オフィス移転をする場合、新しい物件の「面積」や「場所」などを考えますが、特に「面積」はファシリティ・コスト(毎月の賃料や運営費など)と密接に関係する一番基本の項目です。

しかし!自社に本当に必要な「面積」を誤っている会社が多いのです。しかも、貸事務所の不動産ルールには、「必要な面積」=「契約面積」ではない、という落とし穴まで!!

拡張移転や縮小移転の時は、「面積」についても慎重に考える傾向がありますが、立地改善など面積が変わらない場合も、「広さは同じで!」と安易に考えないことが重要です!オフィスの面積、広さは働く人の快適性や生産性に影響します。

ここでは、本当に必要なオフィス面積を算出するコツを伝授します!

不動産ルールの落とし穴!借りた面積全部がオフィスに使えない?!

貸事務所を賃貸するときに気を付けるポイントは、賃貸オフィス契約形態が「ネット契約かグロス契約か着目すること。また、賃貸オフィスの面積は「壁芯面積」であることを考慮することがポイントです。

賃貸オフィスのルール①グロス契約に注意せよ!

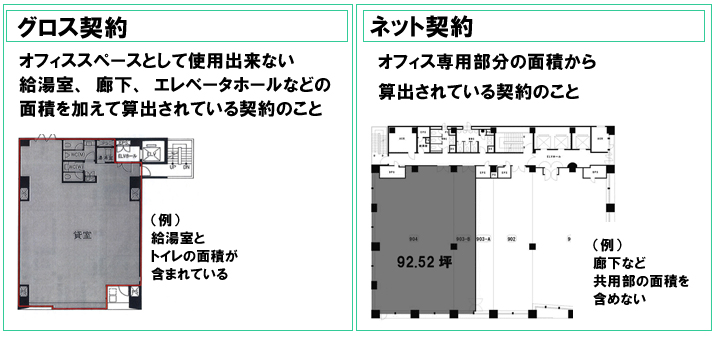

オフィスの契約には、実際に執務スペース等で利用できる面積を契約面積としているネット契約(ネット面積)と、ネット面積に廊下やトイレ、給湯室など共用部を含んだ面積を契約面積としているグロス契約(グロス面積)の2通りがあります。

ネット契約のビルは大型オフィスビルに多い契約形態です。市場のオフィスビルのほとんどはグロス契約になります。このグロス契約ですが、グロスの範囲(契約面積の中に、どの程度給湯室などの面積が含まれるか)は、ビルによってそれぞれ異なります。目安としておおよそ10%程度(5%~20%の範囲)になります。

(→不動産用語:グロス契約(グロス面積))

(→不動産用語:ネット契約(ネット面積))

賃貸オフィスのルール②壁芯面積を考慮せよ!

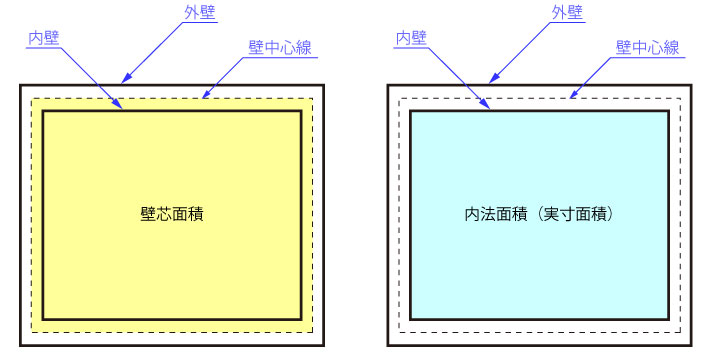

次に、貸事務所の面積は、「壁芯面積」であることが前提であることを考慮することが重要です。普通の人は、オフィスの広さやレイアウトを考えるときに、壁の内側である内法面積を前提に考えるものです。

しかし実際の賃貸オフィスの契約面積は、一般的に壁芯面積で算出されています。そのため内法面積は、表示面積より小さく(5%から8%と言われる)なります。

デスクやイス、ミーティングスペースなどで30坪使いたい!と思っても、そのビルが「グロス契約」であり、さらに「壁芯面積」であることを考慮すると、30坪より少し広い面積のオフィスを契約しておかなければ、レイアウトが入らない!広さが足りない!ということになってしまうのです。

(→不動産用語:壁芯面積)

必要面積の算出には【積み上げ法】を使え!

賃貸オフィス契約の注意点を抑えた上で、遂に必要になる面積を算出していきます。必要面積をする方法には、3通りの方法があります。

①積み上げ法

②一人当たり面積法

③分割法

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

①積み上げ法

執務スペース、個室スペース、業務支援スペース、情報管理スペース、生活支援スペース、通路スペースそれぞれの必要なスペースを積み上げていき、全体面積を算出する方法です。それぞれのスペースをそれぞれ検討する必要があるため、少し手間がかかりますが、的確に必要な面積を把握することができます。

執務スペース、個室スペース、業務支援スペース、情報管理スペース、生活支援スペース、通路スペースとは、それぞれ下記のようなスペースになります。

- 執務スペース:デスクを配置して執務を行う大部屋スペースのことです。

- 個室スペース:間仕切り(パーティション等)で仕切られたスペースのことです。(会議室、応接室、社長室、役員室など)

- 業務支援スペース:受付、エントランス、ミーティングコーナー、コピー機コーナーなど業務を支援するスペースのことです。(会議室や応接室は本来、業務支援スペースに該当しますが、個室のスペースとして個室スペースに分類しています。)

- 情報管理スペース:書庫スペース、サーバー室、資料コーナー、図書スペースなど情報管理に関わるスペースのことです。

- 生活支援スペース:リフレッシュコーナーや更衣室など生活を支援するスペースのことです。

- 通路スペース:オフィス面積内に設ける通路スペースのことです。

②一人当たり面積法

現在のオフィス面積を基準に利用者数で割ることで、一人当たりの必要面積を算出する方法です。大まかな必要面積を把握したい時には有効な方法です。

③分割法

予め、決められた面積からオフィス面積をそれぞれ分割して面積を算出する方法です。総面積から部署ごとに必要面積などを割り振る時などに、よくこの方法を利用しますが、最終的に面積が足りなくなったり余ったりすることも多く、スペース効率の観点からはあまりおすすめできない方法です。

オフィス移転の際に、必要な面積をしっかりと確保するためには、①の【積み上げ法】を活用し必要面積を算出するのがおすすめです。この【積み上げ法】ですが、現状のスペース配分がそもそも誤っていた場合、積み上げても間違った面積がでることがあります。そこで、現状のスペース配分が正しいか評価した後に行うことが更なるポイントです。では、スペース配分評価とはどのようなものか見ていきましょう。

【積み上げ法】の前にやること、スペース配分評価

積み上げ法で必要となる機能別スペース(執務スペース、個室スペース、情報管理スペース、業務支援スペース、生活支援スペース、通路スペース)を検討するにあたり、スペース配分を評価する方法には、①オフィス面積を対象とするスペース配分率評価、②執務スペースを対象とするスペース配分率評価と③家具化率評価があります。

①オフィス面積を対象とするスペース配分率評価

オフィス面積全体の中での執務スペース、個室スペース、業務支援スペース、生活支援スペース、通路スペースの配分率を評価する方法です。執務スペース 54%、個室・情報管理・業務支援スペース32%、生活支援スペース5%、通路スペース7%、その他2%(デットスペースなど)の割合が目安の割合となります。

②執務スペースを対象とするスペース配分率評価

執務スペース内のスペース配分率に着目しましょう。主にデスクの大きさやデスク配置、打合せコーナーや収納スペースなど大部屋としての執務スペース内のバランスを評価します。

③家具化率評価

主に大部屋の執務室を評価する方法です。執務室内の家具投影面積が占める割合でスペース効率を評価します。家具化率が40%を超えてくるとゆとりがない、逆に20%程度であれば空きスペースが多くスペース効率が悪いと言えます。

スペース配分率を改善する方法

スペース配分率は、ワークスタイルやコミュニケーションの取り方により異なりますが、レイアウトやデスクの大きさなどを見直すことでも改善することができます。

例えば、営業部門など会社にいる時間が短い部署にフリーアドレス制(座席が決められていないレイアウト。座席を固定していないので省スペース化が可能)を導入することも有益です。

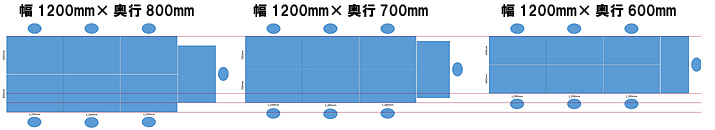

また固定席のデスクを一般的な横幅1,200mm×奥行700mmのものから最新式の横幅1,200×奥行600mmに切り替えるのもよいでしょう。もしも貴社がモニター型のデスクトップPCからノートPCへ切り替わっている場合にはデスクの奥行が狭くても業務に支障はないはずです。さらに一時期には奥行800mmというデスクも普及していました。もし奥行800mmのデスクを奥行600mmのデスクに切り替えた場合、対抗式レイアウトならば40cmものスペースを改善することができます。

必要な面積の算出方法まとめ

オフィス面積は、オフィスを利用する人の快適性や生産性に影響するだけでなく、ファシリティ・コストにも影響する重要な要素です。

オフィス移転を契機にスペース配分を改善しながら、【積み上げ法】で必要な面積を算出しましょう。また貸事務所の契約形態に注意して、少し余裕のある面積の物件を探すことで、満足する広さのオフィスを借りることができるでしょう。

理想的な必要面積を把握することで、移転先の貸事務所探しの際に有効な比較検討ができます。新しいオフィスを契約した後に、面積が足りない、余るということのない移転先物件を選定してください。

貸事務所を検索サイトから探す

貸事務所ドットコムシリーズは、写真や図面が多く移転先のオフィス探しに便利な賃貸オフィス検索サイトです。